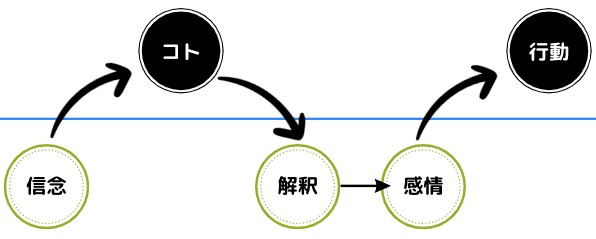

以前の記事【「行動を変える」とは何か?」】にて、コーチングで高い成果を上げるためには、クライアントが普段の解釈を再解釈し、行動変容まで繋げることが大切であるとお伝えしました。コーチングでは「コト(起こった事象)」やその後に取った「行動」についてのみ取り扱うのではなく、その水面下にある解釈(コトをどう捉えたのか)と、その解釈をしたのは自分にどのような信念(思い込んでいる前提)があるかを対話していくことが大切です。

図1. 水面下で起こっていること

一方で、それにより別の行動を取ったとしても一時的なものであれば、本当の意味で変化が起こったとは言えません。継続的に行動を変えていくためには「習慣化」が不可欠であり、コーチはクライアントの習慣化までをサポートしていくことで、高い成果を上げ続けることができると言えます。

人間の2つの思考モード

それでは「なぜ習慣化が必要なのか」ということを深く理解していくために、人間の認知のシステムについて整理をしていきましょう。

人間の思考は主に2つのモードに分けられます。

システム1(早い思考):即座に反応する自動的な思考プロセス。潜在意識に基づいて判断をする。例:不審者がいたら距離を取る / エスカレーターの左側に立つ / 家が近づいてきたら鍵を手に持つ、等。

システム2(遅い思考):意識的に考える遅い思考プロセス。顕在意識に基づいて判断をする。例:転職先を検討する / 老後の過ごし方を考える / 初めて運転する車のサイドミラーやウインカーの位置を確認する、等。

動物はまず「猛獣を見たら逃げる」などシステム1が先に働き、その間、システム2は待機していますが、論理的思考や意思決定が必要な場面になるとシステム2が起動します。これはより長く生きるための本能的な仕組みであり、自分のエネルギーを効率的に使うための機能だと言われています。

現代の人間が最もエネルギーを使うのは脳です。脳は負荷を減らそうとする傾向があるので、一度考えたことがあるものは、その時と同じ結果を出そうとし、システム1で反射的に判断することがあります(省力化)。

例えば、これまで何度も不適切な内容の企画書を提出してきた部下がまた企画書を持ってきたら、内容を見る前にシステム1の思考で「いまいちな提案に違いない」と感じてしまいます。

【「行動を変える」とは何か?」】で解説した「水面上の「コトと行動」だけを考えるのは、システム1が起動している状態です。「他の捉え方があるとしたら何があり得るだろう」と考えるのは、システム2が起動している状態です。

システム2は負荷がかかるので、人は極力解釈の変更を試みずに、水面上に居続けようとしてしまいます。

水面上に戻らないようにするために「視点を変える」習慣化が大切

省力化の本能に抗うのが困難であるからこそ、都度「感情⇨解釈」を意識して考えようとシステム2の起動に奮闘するのではなく、目標に向かうために必要な行動を、システム1で行えるようにします。「とにかく無条件で〇〇をする」という行動を無条件で繰繰り返すことで、システム1で行えるようにします。これが、習慣化です。

例えば「嫌なことを言われたくポジティブな言葉に素早く頭の中で言い換える」ことを習慣化すると、考え込まずに「これをポジティブな言葉に変換すると?」とオートマチックに視点を切り替える癖がつき、システム1で行っていけるようになります。

これは正に、初めはシステム2で考えないと車の運転ができなかった人が、繰り返しているうちに、考えずに運転ができるようになるのと似ています。

習慣化をコントロールするために

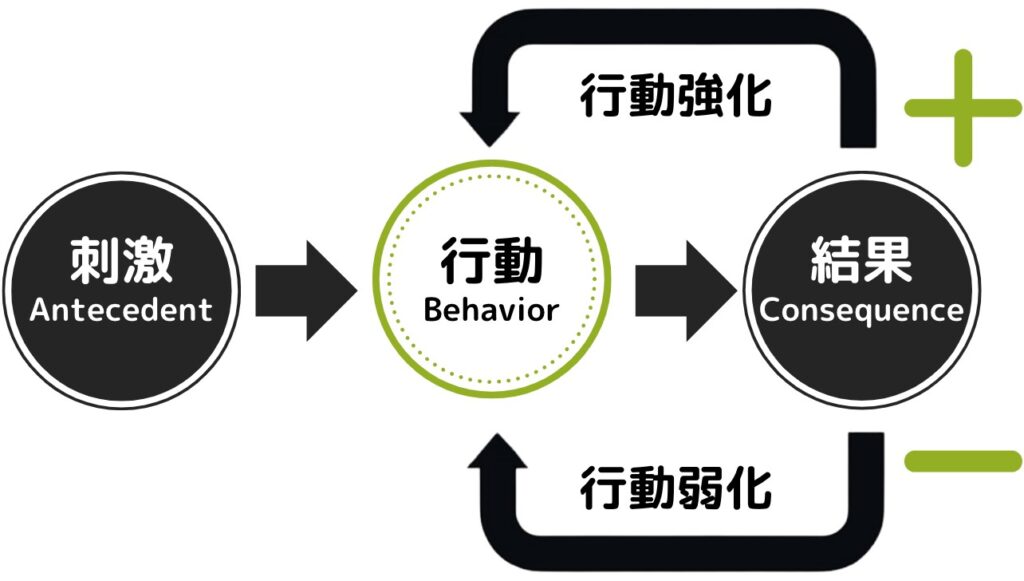

図2「ABCモデル」により、習慣化の流れを見て見ましょう。

図2. ABCモデル

このモデルでは、刺激(Antecedent)とその結果(Consequence)がプラスであれば 行動(Behavior)が強化され習慣化に繋がり、マイナスであれば行動弱化が起こり、習慣化から遠のいていきます。

例えば、取締役に何かフィードバックを受けて(刺激)、あなたが思わず怒った表情をした(行動)場合、それは怒りを表現した方がプラスの結果があることをあなたが経験を通して知っているからです。つまりその行動により、例えば「それ以上何も言われないですむ」「自分の世間体が保たれる」「ストレス発散になる」などプラスの結果をこれまで経験してきが故に、その行動が強化されてシステム1で実行できるレベルまで習慣化が進んでいると言えます。

しかしそこで例えばコーチングを通してシステム2で考えた際に「取締役から学びを得たり、信頼関係を構築できたりした方が会社にとってプラスである」という気づきを得たとすると、どうシステム1としてすでに習慣化されている行動を、どのように切り替えられるのでしょうか。

まず、取締役にフィードバックをされたとしても「フィードバックの内容をより理解する為の質問をする」という行動を代わりに習慣化することで、これまでシステム1で行ってきた「怒りを表現する」という行動を上書きしていきます。「質問をする」という新たな行動によって得られるプラスの結果を繰り返し実感していき、行動強化を行なっていくことが重要です。または、怒りを表現することのマイナスの結果による」ということによる行動弱化を行い、総合的に「質問をする」方がプラスの結果に繋がるという実体験を重ねていくことで、習慣の上書きが行われます。

習慣化に対してコーチングができること

とは言え、「分かっているけどけどやめられない」ことはたくさんあります。だからこそコーチは、手に入っているものと失っている結果を言語化して並べ、プラスとマイナスのどちらが目標に近づくのか、クライアントと一緒に棚卸ししていく必要があります。

「何が正しくて、何が正しくないか」を並べて説得を試みるのではありません。どんなに社会やコーチが正しい行動だと思ったとしても、クライアントがそれを望まなければ絶対に習慣化は行われません。何が望むべき行動なのかクライアントが自ら導き出していけるように関わっていくことが大切です。

また「捉え方を変えて行動が変わる」こともありますが、逆に「行動してから捉え方が変わる」ような、「やってみないとわからないもの」も多くあり、且つ最初の一歩目が一番重いものです。

まずは恐怖を和らげ、「とにかくやってみましょう」と背中を押すことも、時にはコーチやリーダーとして必要なアプローチなのではないでしょうか。